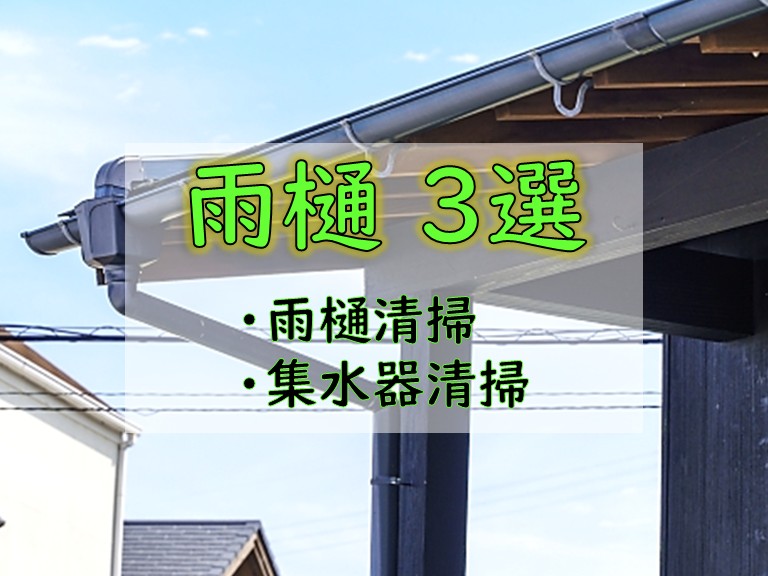

泉佐野市の雨水が漏れる銅製の雨樋の交換と樋の勾配調整です!

泉佐野市の雨樋交換です。A様邸の雨樋は銅製で、2階に取り付けている雨樋のうち、呼び樋から雨水が漏れている状態でした。呼び樋とは軒樋(横方向の雨樋)と竪樋とを結ぶ短い樋のことです。銅製の雨樋は錆びに強く長持ちするとされて昔は多くの住宅で使用されていましたが、近年の酸性雨の影響や雨水が落ちる衝撃などで穴があいたり、継ぎ目が割れるという劣化症状を起こしますので、耐久性のある塩ビ製の樋が主流になっています。

雨漏りしている呼び樋の現況

銅製の雨樋はこのような劣化症状を起こすため、修理の際は丈夫な塩ビ製の樋に交換される方も多いのですが、軒樋を交換するにあたり、竪樋も塩ビ製に交換しないと繋ぐことができないため、今回は周囲の樋に揃えて呼び樋のみ交換することになりました。

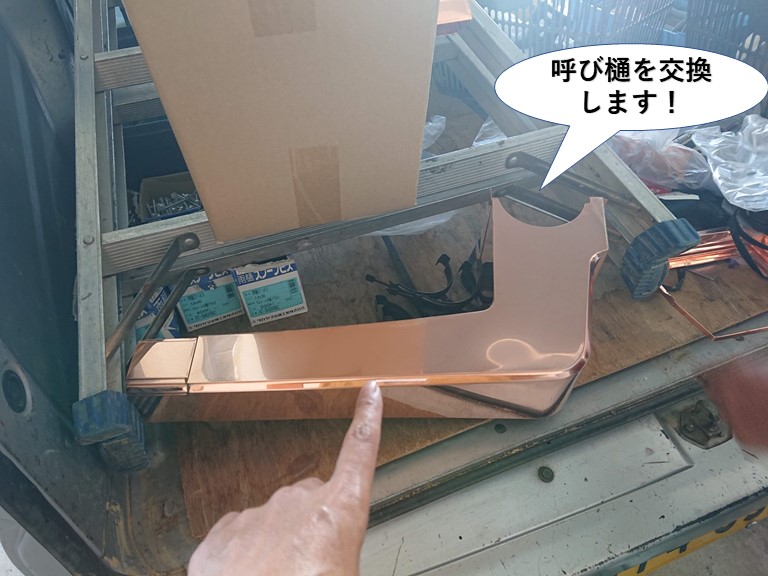

呼び樋交換工事

銅は新しいうちはこのようにピカピカと光っていますが、次第に周囲の樋と同じような緑色(緑青)に変わります。これは、銅の成分が空気に触れることで酸化して緑青の皮膜をつくることで生まれる変化です。この過程を楽しむのも銅製の雨樋の魅力の一つです。

樋の下端の継ぎ目が割れて隙間があき、中から枯れ葉が見えています。

銅製の雨樋は銅の板を継いで形成していますので、劣化が進むと継ぎ目が割れることがあります。

呼び樋に流れてきた雨水を一旦受けて竪樋に送るための小さな集水器に枯れ葉などが詰まっている状態でした。この部分が詰まっていると、雨水がせき止められて呼び樋に雨水が溜まってしまいます。そのことから、呼び樋に長時間雨水が滞在し、劣化を進めてしまったことが分かります。また、呼び樋の中にも彼が溜まっていたので、更に雨水が流れにくくなり、湿気がこもり、悪循環になっていました。

最近の銅製の雨樋は、呼び樋をある程度の長さで調整できるようになっています。

既存の樋の長さに合わせてカットします。

呼ぼ樋の長さが大きく変わると、下にある竪樋にきちんと繋ぐことができません。

昔は銅製の雨樋をはんだ付けして継いでいましたが、最近は工場で各樋の形状に加工させれて作られた樋を使用しますので、作業性が良くなりました。

「雨が降ると、呼び樋からバシャバシャと雨水が落ちてきて近隣の方にご迷惑をかけていないかと・・」

と心配されていましたので、これで安心してお過ごしいただけますね。

軒樋のレベル調整

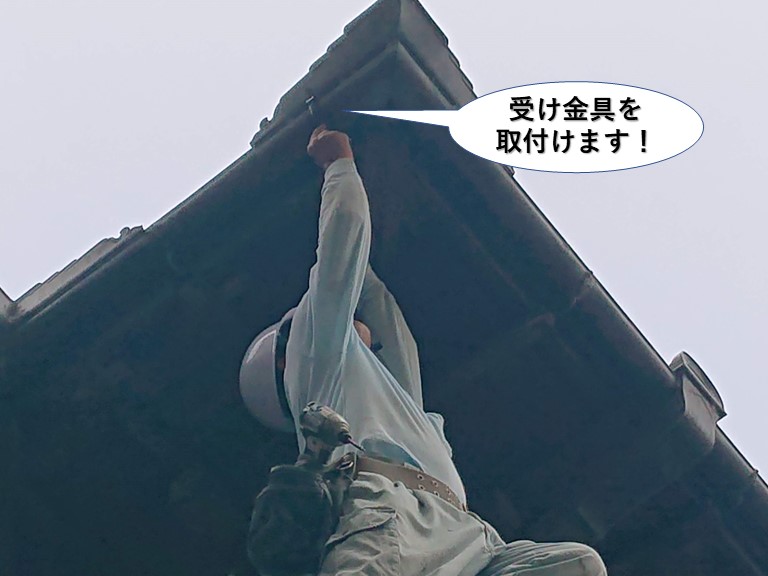

軒樋は受け金具で支えて取付けられているのですが、コーナー部分の下には受け金具がなかったため、樋の重みで垂れ下がってしまったのでしょう。

垂れ下がった樋を持ち上げると症状は少し良くなりますが、また同じように下がってきますので、樋を持ち上げた状態で受け金具を一つ増やして取付けさせていただきます。

銅製の雨樋は塩ビ製に比べて重量がありますので、しっかりと支えるためには受け金具の本数を増やさないといけません。

鼻隠しとは屋根の垂木(屋根の棟から軒先にかけて設置される長い材)の鼻先を隠し、雨樋の下地になる板のことです。

コーナー部分には「煽り止め」という装飾の板が付けられていますので、その分重量が増えています。コーナー部分の両側には受け金具がありますが、樋が下がるのを防ぐために受け金具を増やしました。

雨の量が多いと、コーナー部分から雨水が飛び出すように溢れていたとのことですが、向かって右側にある集水器のほうに雨水が流れるようになっていますので、以前のように溢れる心配はありません。

街の屋根やさん岸和田店は、雨樋の掃除や調整、交換、塗装などのご相談を承っておりますので、何か気になることがございましたらお気軽にご相談ください。

ご相談・現場調査・お見積もりは無料です!

【お電話はこちら(9時~19時)】

➡0120-169-747

【メールはこちら(24時間受付中)】

➡お問合せフォーム

【お問い合わせから工事までの流れ・金額について】

➡安心してお問い合わせ頂く為に、リフォームに関する小さな不安を解消!

【アフターフォローについて】

➡街の屋根やさん岸和田店の屋根工事やリフォームのアフターフォロー

➡0120-169-747

【メールはこちら(24時間受付中)】

➡お問合せフォーム

【お問い合わせから工事までの流れ・金額について】

➡安心してお問い合わせ頂く為に、リフォームに関する小さな不安を解消!

【アフターフォローについて】

➡街の屋根やさん岸和田店の屋根工事やリフォームのアフターフォロー